浄土真宗 本願寺派 白岩山 蓮光寺 歴史

蓮光寺は文明3(1471) 頃、江州志賀郡大津三井寺南別所辺(近松坊舎)で蓮如上人に仕えていたと思われる浄賢が永正10年(1513)に当地(岐阜県富加町)に草庵を開いたことに始まります。その時、蓮如上人の子 実如上人から親鸞聖人並びに歴代ご門主の御名の軸と実如上人直筆の御名号を頂きました。(蓮如上人の御名号もある。)浄賢は弟( 長峰地区 酒井関二氏の祖先)とともに当地に来ました。

元禄6年(1693)に没した第3代玄了の時、阿弥陀様(木像)が京都より迎えられています。玄了が願主とされて、宝永3年(1706)聖徳太子像、七高僧像、親鸞聖人像、蓮如上人像が迎えられました。

織田信長の家臣で京都所司代だった村井長門守貞勝は本能寺の変の際、織田信長長男信忠と共に二条城で討死するが、その子孫で美濃加茂市蜂屋町に住した村井某から蓮光寺に入ったのが第4代素忍です。蓮光寺中興の祖と言われます。明和5年(1768)没。

第5代徳譲の寛政4年(1792)御絵伝が迎えられました。

第8代乗道の文久4年(1864)3月、現本堂建立。

明治6年(1873)廃城令により名古屋城の物品払い下げがあり、蓮光寺は二の丸御殿の欄干などを受けてきました。

明治15年(1882)経堂建立。一切経が納められています。江戸時代の百科事典「和漢三才図絵」(明治5年活版本か?)や明治初期の英語の本も収められています。

昭和52年(1977)本堂屋根修理。

平成26年(2014)本堂屋根修理、縁側、屋根妻新調。

第12代正覚 記

令和8年行事予定

1月1日(木)

午前10時

新年を祝うとともに、真実の教えに生かされる身の幸せをよろこび、報恩の生活の第一歩をふみ出す法座

3月20日(金)

午前9時30分

彼岸とは到彼岸の意で、さとりの彼の岸にいたるということ。年中で最も良い季節に自分の生活を省み、如来様のご恩を謝し、本願の船に乗せられてさとりの彼の岸にいたる身の幸せをよろこぶ法座

4月26日(日)

午前10時

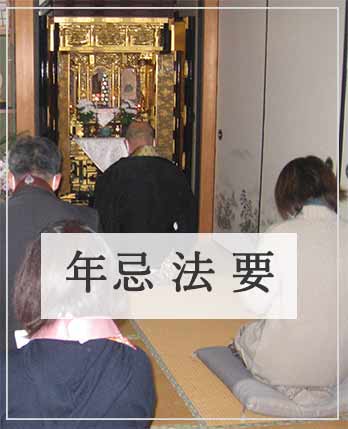

お寺や法座が永代に渡って維持されるように願って、勤める法座。故人を追慕し報恩の営みをするとともに、自身が聞法のご縁を頂きます。

5月17日(日)

午前10時

宗祖親鸞聖人の誕生を記念して行う法会。

6月7日(日)

午後1時30分

女性として聞法の生活を社会や家庭に働きかけるようにし、自身の信心を深めていく法座

8月15日(土)

午前9時30分

盆会は盂蘭盆会を略したもので、釈尊の弟子目連尊者の母が、仏法によって餓鬼の世界から救われた故事からおこったといわれ、歓喜会ともよばれます。亡くなった人を追慕し、報恩のおもいをいたし、み教えを聞きます。

戦没者追弔会

9月23日(木)

午前9時30分

先の日中戦争、太平洋戦争で亡くなられた戦没者の方を追悼するとともに、先に亡くなった人追慕し如来様のご恩を喜ぶ法座。

11月8日(日)

午前9時30分

親鸞聖人のご命日(1月16日)にあたって、聖人のご苦労をしのびつつ、信心を深めさせていただく、真宗門徒にとっていちばん大切な法座。

親鸞聖人の事績を記した「御伝鈔」が読まれ、布教使によるお説教があります。

相談・ご案内

寺 院 概 要

| 寺院名称 | 蓮光寺 |

| 山 号 | 白岩山 |

| 本 尊 | 阿弥陀如来 |

| 宗 派 | 浄土真宗本願寺派 |

| 本 山 | 本願寺(西本願寺) |

| 宗 祖 | 親鸞聖人(1173~1263) |

| 聖 典 | 浄土三部経(仏説無量寿経・仏説観無量寿経・仏説阿弥陀経)正信念仏偈 御文章 浄土和讃 高僧和讃 正像末和讃 |

| 創 建 年 | 1513年(永正10年) |

| 開 基 | 浄賢 |

| 所 属 | 本願寺岐阜教区 東陽組 |

| 住 職 | 12世 村井正覚 |

| 衆 徒 | 1名 |

| 門徒総代 | 2名 |

| 仏教婦人会 | 60名 |

| 住 所 | 〒501-3307 岐阜県加茂郡富加町大平賀 1153 |

| 電 話 | TEL 0574-54-2563 FAX 0574-54-2563 |